来源:图书下载网(bookdown.com.cn)

说明:《南京暴行-被遗忘的大屠杀(中译本)张纯如著》来源于网络,如内容侵犯了您的合法权益或违犯了其它的法律法规,请与我们联系,我们将考虑删除相关内容。

类别:纪实文学

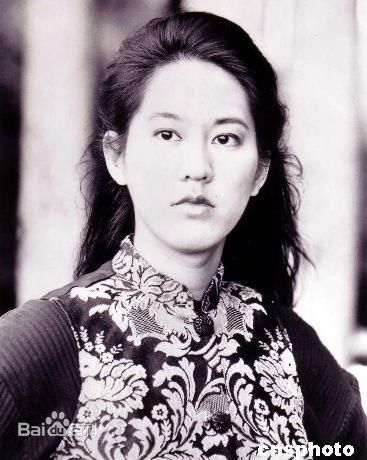

作者:[美]张纯如

译校:孙英春等

张纯如(Iris Chang,1968年3月28日-2004年11月9日),美国著名的华裔女作家、历史学家和自由撰稿人,以出版英文历史著作《南京暴行:被遗忘的大屠杀》(The Rape of Nanking)而闻名。

第六章 世界知道些什么

关于南京的暴行,世界并非一无所知;在事态发展的同时,全球公众就不断地得到大屠杀的消息。南京沦陷前的几个月,大批住在这座都城的外国记者报道了日本飞行员对南京的空中轰炸。12月初日本逼近这座在劫难逃的都城时,记者几乎每天都提供有关战争进行情况、最后时刻的撤离和建立国际安全区的清晰的报道。令人惊愕的是,大屠杀开始的时候,日本报章刊载了把中国人驱拢起来枪决、成堆成堆的尸首在河边等候销毁、日本士兵之间进行杀戮竞赛的照片,甚至还有记者对日本人屠杀骇人听闻的评述。

显然,在国际舆论介入之前,屠杀的最初几天令日本政府极其得意。在日本,人们听到攻陷南京的消息后,举国欢庆。东京制作特别的南京面条餐,而日本全国儿童提着圆形的燃烛纸灯笼参加夜晚的游行,以象征上升着的太阳的优势。只是在帕奈号船沉没和大肆屠杀南京市民遭到国际上的谴责之后,日本政府才赶紧试图掩盖其军队的所作所为,并用宣传取代这些消息。由于几个美国记者的努力,日本人作为一个民族不久便面对一个绝大的丑闻。

美国记者

当时对西方舆论有极大影响的记者是3位美国驻外记者:《纽约时报》的弗兰克·蒂尔曼·德丁、《芝加哥每日新闻》的阿奇博尔德·斯蒂尔和美联社的C.耶茨·麦克丹尼尔。这3人都生性好冒险。德丁是一个来自休斯敦的29岁的记者。为了免费坐船从美国去中国,他曾在一艘货轮上擦洗甲板和清洗绞车。一到上海,他先为一家英文日报工作,不久便转为《纽约时报》报道中日战争。斯蒂尔是位资历较深的记者,曾报道过日本侵占满洲和亚洲战争的扩大。麦克丹尼尔也许是3人中胆子最大的一个:在屠杀之前,他曾开车穿越乡下的战线,差一点在其“寻找战争”的调查中被炮弹炸死。

德丁、斯蒂尔和麦克丹尼尔在屠杀开始仅仅几天之后离去,但在逗留南京的短时间内,他们发挥了极大的作用。他们不仅撰写饶有兴味的报道,由美国各家最负盛名的大报登载在显著的位置上,而且参加了国际安全区委员会,努力拯救生命。

南京的暴行迫使记者脱离其作为中立观察者的正常角色,而成为这出战争惨剧的正式参与者。有时他们去保护中国公民免遭日本侵略者之害,从而成为他们自己报道的主角。例如,C.耶茨·麦克丹尼尔承担起保护美国大使馆中的中国雇员的责任。大屠杀期间,他们多数害怕得甚至不肯出屋去取水,而麦克丹尼尔则花费大量时间打满一桶桶井水,费力地运回使馆给这些雇员喝。他努力帮他们寻找失散的亲人(领回来的常常只是他们的遗体),还要赶走那些试图冲进使馆的日本兵。

记者们甚至试图去救助那些显然无法挽救的人,即使仅仅是为了去安慰这些离死亡只有咫尺之遥的人们。在大屠杀期间,德丁遇到一个躺在人行道上的中国兵,他的下巴被炸飞了,身体淌着血。德丁上前握住了士兵伸出的手。几年后德丁回忆道:“我不知道该把他送去哪里或该做些什么,“所以,我只是愚蠢地决定要做点什么。我只是放了一张5美元的纸币在他手中。当然,对他毫无用处,但无论如何,不知怎的我有一种要做点什么的冲动。他只剩下一口气了。”

12月15日,多数记者离开南京去上海发送他们的报道。他们在这座城市的最后一天是可怖的。在去码头的路上,在水西门下,记者确确实实不得不开车碾过几英尺的尸体,狗已经开始啃啮这些尸首。后来,在等船的时候,他们看到日本军人把1,OOO名中国男子排成行,强迫他们一小组一小组地跪下,并挨个地朝他们脑后开枪。在杀人的时刻,一些日本人又笑又抽烟,就像这整个场面给了他们莫大的欢乐。

美联社的麦克丹尼尔在南京多待了一天,然后乘一艘驱逐舰去上海。12月16日,在这座被毁的中国都城的最后一天,他看见了更多的死尸并经过一长串双手被缚的中国男子。其中一个从人群里挣脱出来,跪倒在地,求麦克丹尼尔救他一命。麦克尔丹写道:“我无能为力。我对南京的最后印象–死亡的中国人,死亡的中国人、死亡的中国人。”

新闻短片制作人

南京附近还有两位美国的新闻短片制作人,他们冒着生命危险摄下轰炸帕奈号的情景。轰炸的时候,环球公司的诺曼·艾利和福克斯公司的埃里克·迈耶尔正好在船上,摄得一组这次袭击的极佳镜头。尽管他们得以完好无伤地在这次袭击中逃生,在轰炸和机枪扫射中,艾利只是一个手指擦破了皮,帽子给子弹打穿,其他新闻记者却没有这么幸运。意大利记者山德罗·圣德里在跟随艾利爬上帕奈号时,一块弹片击中他的后脑,他于几小时后死去。

艾利一面和帕奈号幸存的乘客藏在河边的芦苇中,一面用帆布把他和迈耶尔的片子裹好埋入泥中,他担心日本人上岸杀害他们。后来片子安全挖出并运往美国。这一事件的部分新闻镜头在全美国的影院放映。

帕奈号的沉没在美国引起了更大的骚动,超过了南京所有大规模暴行和屠杀之和。12月13日,总统富兰克林·罗斯福宣布他对轰炸感到“震惊”,并要求裕仁天皇立即赔偿。数日之后,当疲惫不堪的幸存者终于抵达文明世界时,公众的反映反而更加激烈。有些幸存者仅裹着毯子、中国棉被和破布片,又脏又冷,仍然惊魂未定或已气息奄奄。他们的遭遇和照片很快便被加上“日军整整一小时轰炸下的帕奈号受难者”和“在南京的大屠杀和掠夺性统治”之类标题出现在美国各大报上。当艾利和迈耶尔的片子在影院上映时,更加激起了美国观众的愤怒和反日情绪。

日本人的破坏性控制

外国记者离开南京的那一刻,日本人封锁了这座城市以防止其他记者进入。12月15日,乔治·菲奇亲身经历了封锁的开始。那天他开车送一些记者出城去河边地区以便他们乘一艘炮艇去上海。当菲奇试图开车从下关返回南京时,一个日本卫兵在城门外拦住了他,坚决不让他重新进城。甚至与菲奇同行的、来自上海的日本大使馆官员冈村也无法说服士兵让他们通过:“大使馆对日本的军队起不了作用。”最后冈村只好搭其中一辆车去军队司令部为菲奇取特别通行证。

当日本最终允许少数几个外国人进城时,他们严密控制他们的行动。2月,他们允许几个美国海军军官上岸进南京,但只能由日本大使馆的代表陪同乘坐日本大使馆的车。直到4月份,日本最高指挥部仍不许多数外国人自由进出该城。

为了掩盖其军队令人厌恶的暴行详情,日本甚至阻止他国外交官重返南京。然而,最终证明他们未能成功地掩盖事实,尤其瞒不过德国人和美国人。

关于南京暴行的外国情报

希特勒政府迅速得知日本人这种拖延的动机。一名德国外交官于1月份向柏林汇报:“我在上一份报告中所作的推测已被证实,日本人耽误我们返回是为了不让任何官员目睹种种暴行。根据在那里的德国人和美国人所说,外国代表返回南京的意图一经传出,那里便进行了一通紧张狂乱的清理,以消除滥杀平民、妇女和儿童的证据。”

美国政府也知道日本人试图遮掩什么。虽然一套机械密码保护了日本外交部的高层外交信息,但到1936年,美军信号情报部的密码专家已破译了日本这套密码,美国人将其称之为“红色”。因此在南京暴行期间,美国情报部门能够截取东京的日本领导层与其在华盛顿的代表之间的秘密通信。1937年12月26日,日本外相广田弘毅传送了一份这类信息给在华盛顿的日本大使斋藤,它强调要阻拦美国外交人员,不让他们马上返回南京。这条信息说:“如果他们确实返回并从其侨民那里得到关于军队行为的报告,如果外交官一收到这类抱怨,就把这些报告呈送回国,我们将发现自身陷于极其不利的地位。因此,我们认为,最好的办法是尽我们最大的努力尽可能长时间地把他们拖住。即使这会引起某些恶感,我们相信这也好过冒当场冲突的危险。”

然而,当时美国政府并未将其所知公布于众,并甚至帮日本人审查真相。例如,环球公司的新闻短片制作人诺曼·艾利拍摄了长达5300英尺的日本人袭击帕奈号的影片,但在影院放映之前,罗斯福总统要求他剪去约30英尺的片子。这部分片子揭露日本轰炸机几乎贴着甲板向炮艇射击。这30英尺也许是全部片子中的最佳图像,而且无疑是对日本政府最有力的谴责,尽管如此,艾利同意删剪。《帕奈号事件》的作者汉密尔顿·达比·佩里认为,罗斯福要为日本的借口提供凭证:这次袭击是因为错误辨认,而不是故意策划。无疑,美国政府急于和日本达成经济与外交上的协议以平息这次轰炸事件,而它知道那30英尺的片子会使这样一种和解成为不可能。

日本的宣传

日本影响舆论的企图不是什么新鲜事。甚至在南京暴行之前,美国情报界就已看到日本标以“绝密”的计划;要在美国大做亲日宣传。日本政府还有一大笔预算,用以争取有影响的报人在主要报章和电台上作广告,以及印刷传单和小册子。

然而,在南京暴行期间,日本人面对一场如此巨大的、公共关系上的灾难,他们还试图加以掩盖,这在今天看来几近荒谬,日本人不是采取纪律措施约束其在南京的部队,而是统领其所有的力量发动一场宣传战,希望以某种方法把世界历史中一场最血腥的大屠杀的详情遮掩起来。

日本传媒首先宣布南京城一切安好无恙。12月20日,罗伯特·威尔逊得知日本同盟通讯社已报道,南京居民正在返回家园,一切正常。威尔逊写道:“如果这就是南京传出的所有消息,那么真实的消息披露时就会引起一场大震动。”

然后,日本政府批准为日本游客精心准备南京之旅。同盟通讯社的报道发表一星期后,一艘满载日本观光客的日本商船从上海抵达南京。关于这次游览,乔治·菲奇写道:“他们被用心良苦地领去逛了几条现已清除了死尸的街道”,“他们穿过马路走向中国儿童,亲切地拍拍他们受了惊吓的脑袋”。一些妇女陪伴日本商务代表游览该市,而菲奇观察到,他们看来“非常自鸣得意,也为日本的了不起的胜利感到得意,不过,他们当然听不到真正的事实–我猜,世界的其他地方也不知道”。

1月份,日本新闻记者来到南京“制造”该市的图片,用以发往日本全国和世界其他地方。新年前夜,日本大使馆召集各难民营的中国管理人开会,告诉他们第二天城里要举行“自发的”庆祝活动。中国人被勒令制作大批日本国旗并举着它们游行,以便拍摄电影,显示成群结队欢乐的居民欢迎日本士兵。日本摄影师也来到南京,拍摄中国儿童接受日本军医的医治和日本士兵的糖果的照片。刘易斯·斯迈思在给朋友们的信中写道:“但是,没有照相机在场的地方,这些活动并不重视。”

日本的宣传最卑劣的例子是,1938年1月8日,刊登在上海一家日本人控制的报纸–《新申报》上的一篇文章。在“南京城融洽的气氛在令人愉快发展”的标题下,文章宣称:“皇军进城,把刺刀插入鞘,为了检查和治愈病人伸出仁慈的双手”,该文还说,日军在南京给又饿又病的南京群众提供医疗帮助和食品。

男女老少向皇军跪拜,表达其敬仰之意……大群大群的人围绕着太阳旗和红十字旗下的士兵高呼“万岁”以表示他们的感激……士兵和中国儿童欢聚一堂,高兴地玩滑梯。南京如今是各国注目的至善之地,因为这里洋溢安居乐业的气氛。

在幸存的传教士日记中可见,日本企图以虚伪材料粉饰整个大屠杀,所激起的却是怀疑的反应。这里有几个例子:

摘自詹姆斯·麦卡勒姆的日记,1938年1月9日。

如今日本人试图诋毁我们在安全区的努力。他们胁迫,恐吓可怜的中国人,使他们拒绝相信我们话……有些中国人甚至要去证明抢劫、奸淫、放火是中国而不是日本人之所为。有时我感到我们一直在与疯子和白痴打交道;而我感到惊讶的是,我们所有的外国人活着度过了这场磨难。

摘自乔治·菲奇的日记,1938年1月11日:

我们看到几份上海的日本报纸和两份《东京日日新闻》。这些报纸告诉我们,甚至早在12月28日商店就已迅速开门,买卖恢复正常;日本人正和我们一起赈济可怜的难民;这座城市已经清除了中国盗贼,平安和秩序现已占统治地位!唉,如果事情不是那么悲惨,我们也许会被逗得发笑。这是从战争一开始日本就一直向国外散布的典型的谎言。

摘自乔治·菲奇的日记,《读者文摘》转载:

3月,东京的一家电台向全世界传出这条消息:“造成南京这么多人死亡和如此大的财产损失的暴徒已被抓获并正法。经查明他们是蒋介石部队中心怀不满的士兵。如今一切已平静下来,而且日本军队正在赈济30万名难民。”

摘自刘易斯·斯迈思及其妻子1938年3月8日写的一封信:

日本报纸的最新消息是:他们找到了11名中国武装强盗。所有事都是他们干的!咳,如果他们每人能在两星期内夜以继日地强奸100至200名妇女,并携带所报道的50000美元逃遁,那么他们真是相当强壮的中国人……

传单是日本人的另种宣传形式。在大屠杀期间,日本军队就计划向南京人民大量传送凭空捏造的消息。例如:“所有返回家园的中国良民将会发给粮食和衣服。日本愿意成为那些不被魔鬼一一蒋介石的士兵愚弄的中国人的好邻居。”这些传单醒目地印着彩色的照片:一个英俊的日本士兵抱着一个中国孩子(如一位观察者所说,“像基督似的”),一个中国妇女拜倒在他脚下,感谢他送了几袋米。据乔治·菲奇所说,撒下这些传单的当天,确有大批中国人离开难民营返回他们已成废墟的家。

日本人还把颜色鲜亮的彩色招贴画贴在悲剧曾经发生的房屋外或其附近。有一幅描述一个日本士兵抱着一个小孩,同时把一桶米给孩子的母亲,把糖和其他食品给父亲。一名德国外交官的报告叙述这幅招贴画描绘了“一个迷人、可爱的士兵,手里拿着炊具,肩上扛着一个中国孩子,其穷困然而诚实的农民的父母望着他(这名士兵),望着这位好叔叔,充满感谢和家庭的幸福”。右上角的文字说:“回到家乡来!给你饭吃!信赖日本军!可得救助!”

同时,日本人在南京和上海举办富有魅力的招待会和传媒活动以转移人们对种种暴行的注意力。2月份,一名日本将军邀请外国外交代表出席南京日本大使馆的茶会。他吹嘘日本军队纪律严明举世闻名.在日俄战争和满洲战役中不曾发生过一起违反纪律的事。将军说道,如果出于某种原因日本人曾在南京施暴,那只是因为中国人民在外国侨民–当然,指的是国际安全区委员会的煽动下抵抗他们。但是,也够奇怪的了,在同一个讲话中将军自相矛盾地承认,日本兵曾把怒火发泄到老百姓身上,因为进逼南京的过程中,他们找不到一点可吃或可用的东西。

然而,日本新闻界无法在席卷南京的放火、强奸、谋杀事件上愚弄外国外交团体。2月中旬,日本人在上海举办了一场军乐会,还有艺妓和报社摄影记者参加。然而,一名德国外交官观察到,欢庆的活动在进行的同时,“一个母亲因为护住11岁的女儿不让日本兵强奸而连房子一起被烧死”。

安全区领导们的反击

国际安全区委员会尽其所能抗击铺天盖地的宣传。在大屠杀的头几天,区领导还能得到美国驻外记者如弗兰克·蒂尔曼·德丁、阿奇博尔德·斯蒂尔和C.耶茨·麦克丹尼尔的帮助。但在他们离去之后,国际委员会只有靠自己的设备了。日本政府禁止其他记者进入南京,如《芝加哥论坛报》的马克斯·科佩宁。而当日本兵意识到他们的恶行不会被世界传媒观察到,便更加变本加厉了。

但是,日本政府低估了国际委员会开展它自己的宣传运动的能力。安全区领导共同的一个突出特点是他们在文字技巧方面都受过优良训练。他们几乎无一例外都是能言善辩的作家和演说家。传教士们受教育于美国和欧洲最好的大学,他们成年后的多数岁月都奉献于布道、写文章,以及基督教的巡回演讲;委员会中的一些教授曾经著书立说。此外,作为一个群体,他们和传媒合作很有经验。在南京沦陷之前很久,他们就已乐于通过南京电台广播讲话或为通俗报刊撰写文章。另外,传教士具有一个日本人未曾预见的额外优点:他们终其一生思考地狱的真正意义。他们在南京发现了一个,便立即为世界公众把它描述下来。

他们真实可靠、令人信服地再现了他们目睹的恐怖场面:

整整10天是一派混乱–这是人间地狱……不得不袖手旁观,眼看着甚至非常穷的人的最后一点财产也被夺走–他们的最后一个硬币、最后一点被褥(而这时是天寒地冻),穷车夫的人力车;眼看着曾和你一起寻找避难所的成千上万已解除武装的士兵,连同好几百个平民当着你的面被拉出来去枪毙或作为刺刀练习的靶子,而你不得不听着那些杀害他们的枪声;眼看成千名妇女跪在你面前歇斯底里地哭着,求你救她们逃脱那些折磨她们的畜牲。袖手旁观,眼看你的国旗不只一次而是十几次被扯下污辱,而你的家被劫掠,然后眼看你开始喜爱的城市和你已计划慎重地、系统地奉献你最佳的学识的机构被付之一炬–这是一座我以前不曾想象到的地狱。(乔治·菲奇,1937年12月24日)

我要讲述的是一个恐怖的故事;我不知道该从哪里开始,在哪里结束。我从来没有听说过或读到过如此残酷的暴行。强奸!强奸!我们估计每夜至少1000起,而白天更多。如遇反抗或任何看似不满的表现就用刺刀捅或开枪。我们一天可以记下成百上千起;人们都歇斯底里了,我们外国人一出现,他们就跪下磕头,求我们帮助。那些怀疑当过兵的人,还有其他一些人,被领到城外枪杀,有成百上千–不,是成千上万……甚至在某些难民中心的贫穷难民也被一再洗劫再至抢走最后一分钱,差不多是最后一件衣服和最后一片被褥……每天上午、下午和晚上都有妇女被拉走。(约翰·麦卡勒姆,1937年12月19日)

我想我所说的恐怖事件已经够多了,它们有数十万件。因为太多了,最后使心都麻木了,几乎都不会再感到震惊。我没想到,会有如此残暴的人存在于现代世界中……似乎只有“撕人魔”杰克(“撕人魔”杰克,指1888年在伦敦东区杀死多名妓女的一杀人犯。–译注)这种罕见的疯子才会这么做。

日本人的暴行的细节不仅生动地记录在安全区日记中,也写入信件和时事通讯中,它们被一再抄写或一再打字,以便朋友、亲戚、政府官员和报刊全部能收到。在寄出描述大屠杀的文件时,安全区领导经常请求收件人在发表时不要透露作者是谁,因为担心委员会的某个成员会受惩罚或被驱逐出南京。马吉在家信中写道:“请非常谨慎地对待这封信,因为如果它发表,我们可能会全被驱逐,而这对南京的中国人会是一场灾难。他解释说,日本人会“极其喜悦地”允许外国人离开,但不会允许任何人返回。

最后,安全区领导的坚持不懈、艰苦工作和小心谨慎得到了回报。乔治·菲奇的日记首先潜出南京,在上海引起“轰动”,他的以及其他人的事故(通常删去了关键名字)迅速在主流刊物上登载,如《时代》周刊、《读者文摘》、《远东》杂志,在美国读者中激起了普遍的义愤。有的内容最后在书中重视,如《曼彻斯特卫报》记者田伯烈。《外人目睹中之日军暴行》(1938年)和徐淑希的《南京安全区档案》(1938年)。

为了使读者作好准备,安全区领导有时在文件的前言中加以提醒。在其日记出版之前,菲奇写道:“我将要叙述的绝不是一个愉快的故事;事实上,它是如此地令人不愉快,以致我只能把它介绍给有一副好肠胃不易反胃的人来读。”“因为这是个如此罪恶和恐怖、令人难以置信的故事,是兽性惊人的一帮丢人的罪犯蹂躏爱好和平的、善良守法的人民的故事……我相信它在现代历史上是绝无仅有的。”

不出他们之所料,国际安全区委员会的报告引起了美国公众的怀疑。一篇题为“洗劫南京”的文章在《读者文摘》刊出后,一名订阅者写道:“难以相信,人们会相信这种货色,它很显然是粗鄙的宣传,并很使人想起在以前那场战争中提供给公众的那种无聊的东西。”其他订阅者也有类似的评论。但是《读者文摘》的编辑们坚持这些故事是真实的。为了捍卫其可靠性,编辑们忍受“巨大的痛苦”收集更多的国际安全区领导人的来信,把它们转载于该杂志1939年10月号上。编辑急切地加上:“我们所见的材料可以塞满这份杂志整个的一期,全部材料证实了今后刊登的有代表性的精选段落。”

幸运的是,在南京的罪行不仅记录在纸上,而且拍成影片,使它们几乎无法抵赖。约翰·马吉有一部业余摄影机,他拍下了金陵大学医院中几个卧床不起的受害者。他们的形象令人难以忘怀–一个可怖的变了形的、烧焦了的男子,日本人曾试图把他活活烧死,一个搪瓷炊具店的职员,头上狠狠地挨了一日本刺刀(住院6天之后,他脑子的颤动仍清晰可见);一个被轮奸的受害者,日本兵几乎砍断了她的头。

尽管冒着巨大的生命危险,乔治·菲奇最终把片子偷运出中国。1月19日,他获准离开南京乘坐日本军用车去上海,在火车上他和“一群人们所能想象的最可憎的日本兵”同坐一节三等车厢。有关南京暴行的6卷16毫米的电影反转片缝在他的驼毛外衣的内衬里。后来他告诉家人,他心里明白,如果搜到他带着胶片,马上就会杀了他。不过幸运的是,菲奇把它们带到了上海,并在柯达店里制成4份拷贝。其中一份由纳粹党人约翰·拉贝从上海带到德国。其他几份有的最后到了美国,菲奇和其他传教士在那儿给信徒和政治团体演讲时放映过。影片的几个画面转载于《生活》杂志;真实镜头的几个片段出现在弗兰克·卡普拉的新闻纪录短片《我们为什么战斗:中国之战》。几十年之后,这些镜头又重现在两部发行于90年代的历史记录片:《证据》和《天皇的名义》。

人们大可想像,当这些有关日本人各种暴行的书面报告、照片甚至影片设法进入世界传媒时,日本军事领导层是如何地暗自恼火。许多安全区的领导人生活在持续的恐怖之中。他们相信,如果日本人有办法逃脱罪责的话,一定会把他们都杀了。有些人把自己关在屋里,入夜之后没有两三个人作伴不敢冒险出门。至少有一人,即乔治·菲奇,推测日本人会悬赏要取他的脑袋。但尽管害怕,他们继续轮流在晚上护卫安全区的关键地区,并坚持宣传日本人的各种暴行。1938年1月28日,约翰·马吉写道:”日本人恨我们甚于恨敌人,因为我们向全世界揭露他们”。“我们都感到意外,我们竟无一人被杀,而我们是否都能平安离去仍是一个问题。

RSS