来源:图书下载网(bookdown.com.cn)

说明:《南京暴行-被遗忘的大屠杀(中译本)张纯如著》来源于网络,如内容侵犯了您的合法权益或违犯了其它的法律法规,请与我们联系,我们将考虑删除相关内容。

类别:纪实文学

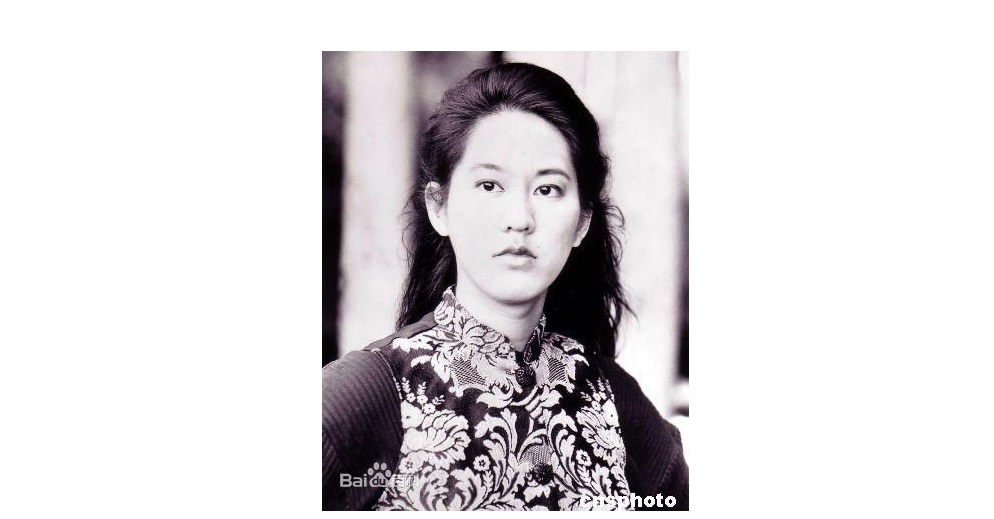

作者:[美]张纯如

译校:孙英春等

张纯如(Iris Chang,1968年3月28日-2004年11月9日),美国著名的华裔女作家、历史学家和自由撰稿人,以出版英文历史著作《南京暴行:被遗忘的大屠杀》(The Rape of Nanking)而闻名。

图书简介

1937年12月13日,中华民国首都南京被日军占领。对日本而言,占领南京是战争中决定性的转折点,是日军在半年里同蒋介石的军队在长江一带厮杀的胜利的顶点。而对中国军队而言,英勇的上海保卫战最终失败,最优秀的部队也伤亡惨重,而南京的陷落则是一次惨痛的,或许是致命的失败。

1937年12月13日,中华民国首都南京被日军占领。对日本而言,占领南京是战争中决定性的转折点,是日军在半年里同蒋介石的军队在长江一带厮杀的胜利的顶点。而对中国军队而言,英勇的上海保卫战最终失败,最优秀的部队也伤亡惨重,而南京的陷落则是一次惨痛的,或许是致命的失败。

确实如此。日本人对中国首都的洗劫是一次骇人听闻的恐怖事件。大批处决战俘,以及屠杀、奸淫数十万平民,这一切违背了所有的战争规则。至今仍令人瞠目结舌的是,这是公开的活动,是有预谋的残暴行为。国际人士亲眼目睹了这次屠杀,但他们试图阻止日本人的努力却是徒劳的。南京的暴行也并不是军队纪律暂时的松懈所致,因为屠杀持续达七个星期之久。本书所讲述的,就是艾里斯·张(张纯如)对南京的悲剧首次用英语进行的全面研究,是一个震憾人心的恐怖故事。

值此南京大屠杀80周年祭的日子里,本网站选择了这本《南京大屠杀》供大家阅读,希望大家永远牢记这段血腥史。

作者简介

张纯如(Iris Chang),1989年毕业于伊利诺伊大学厄巴纳·香槟分校,获新闻学学士学位。毕业后在芝加哥度过了短暂的记者生涯,之后在约翰·霍普金斯大学获写作硕士学位。作为美国著名的年轻历史学家之一,张纯如曾获得众多荣誉,包括麦克阿瑟基金会和平与国际合作项目奖、华裔美国人组织年度女性奖、伍斯特学院名誉博士、加州州立大学东湾分校名誉博士等。1991年,张纯如与布雷特·道格拉斯(Brett Douglas)结婚,并育有一子。

张纯如(Iris Chang),1989年毕业于伊利诺伊大学厄巴纳·香槟分校,获新闻学学士学位。毕业后在芝加哥度过了短暂的记者生涯,之后在约翰·霍普金斯大学获写作硕士学位。作为美国著名的年轻历史学家之一,张纯如曾获得众多荣誉,包括麦克阿瑟基金会和平与国际合作项目奖、华裔美国人组织年度女性奖、伍斯特学院名誉博士、加州州立大学东湾分校名誉博士等。1991年,张纯如与布雷特·道格拉斯(Brett Douglas)结婚,并育有一子。

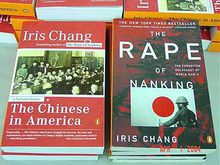

她的作品刊登在《新闻周刊》、《纽约时报》、《洛杉矶时报》等多家出版物上,此外,她还接受众多电视和广播节目的采访,并发表过众多演讲。除了《南京大屠杀》之外,张纯如还有《蚕丝》(Thread of the Silkworm)和《美国华人》(The Chinese in America)两部著作问世。

2004年11月9日,张纯如在美国加利福尼亚州自己的轿车内开枪自杀。

序

导言

第一章 通往南京之路

第二章 恐怖的六星期

第三章 南京沦陷

第四章 六周暴行纪实

第五章 南京安全区

第六章 世界知道些什么

第七章 铁蹄下的南京

第八章 审判日

第九章 幸存者的命运

第十章 被遗忘的大屠杀:再次凌辱

结语

中译本出版后记

序

1937年12月13日,中华民国首都南京被日军占领。对日本而言,占领南京是战争中决定性的转折点,是日军在半年里同蒋介石的军队在长江一带厮杀的胜利的顶点。而对中国军队而言,英勇的上海保卫战最终失败,最优秀的部队也伤亡惨重,而南京的陷落则是一次惨痛的,或许是致命的失败。

现在看来,我们还可以把南京当做另一种类型的转折点。南京古老的城墙里发生的一切,极大地激发了中国人民收复南京,赶走侵略者的决心。中国政府撤退并重组,最终在这场于1945年结束的战争中击败了日本。在其间8年中,日本占领着南京,并建立了一个由中国人中的投降分子组成的政府;但这个政府从不具可信性和合法性,它也从未能使中国投降。从更大的范围来说,南京的暴行使公众舆论以一种前所未有的方式反对日本。

今天,在几代人都受到日本所犯罪行及其失败的教育的中国,日本如何赎罪还是一个问题。60年过去了,南京的冤魂仍然影响着中日关系。

确实如此。日本人对中国首都的洗劫是一次骇人听闻的恐怖事件。大批处决战俘,以及屠杀、奸淫数十万平民,这一切违背了所有的战争规则。至今仍令人瞠目结舌的是,这是公开的活动,是有预谋的残暴行为。国际人士亲眼目睹了这次屠杀,但他们试图阻止日本人的努力却是徒劳的。南京的暴行也并不是军队纪律暂时的松懈所致,因为屠杀持续达七个星期之久。本书所讲述的,就是艾里斯·张(张纯如)对南京的悲剧首次用英语进行的全面研究,是一个震憾人心的恐怖故事。

我们也许永远无法准确了解,究竟是什么促使日本的指挥官和军队作出如此残忍的暴行。但对日军的所作所为,张小姐此书比以往的任何记录都更为详细。在本书中,她像用了大量的原始资料,包括来自当时第三国目击者的无可辩驳的指证:外国传教士和商人,在日本人进入毫无防御的南京城时,他们就留在城里。张小姐发现的其中一份这样的资料,是一份日记–实际上是一份小型档案–约翰·拉贝的日记。拉贝是一名德国商人,德国国家社会主义工人党人。在南京大屠杀期间,他领导着一个保护南京民众的国际行动。通过拉贝的眼睛,我们可以看到南京居民在手无寸铁的情形下面对日本人屠杀的那种畏惧而又勇敢。通过张小姐的叙述,我们深为钦佩在南京城被点燃、百姓被屠杀之际,在医院被关闭、陈尸所被装满、哀号遍城之时,拉贝和那些试图改变现状的人们的勇气。我们也读到,那些知道了在南京发生的一切的日本人也为此感到羞愧。

过去,南京的暴行在西方已几乎被人们所忘记,所以,本书问世尤显重要。张小姐把它称作”被遗忘的大屠杀”,将二战期间在欧洲和亚洲发生的对数百万无辜者的屠杀联系在一起。事实上,日本和纳粹德国后来成为盟国,却并不是很好的盟友。但是南京发生的一切–希特勒肯定没有想到–使他们成为精神上的帮凶、残暴的侵略者和最终被称作“对抗人性的罪行”的作恶者。W.H.奥登①曾目睹了中国发生的这场战争,他把欧洲和亚洲发生的一切更早地联系在一起③:

地图能真的标明位置

现在,那里的生命已是灾难: 南京;达豪③。

威廉·C·柯比

哈佛大学历史系主任,中国现代史教授

注:

①w·H·奥登,英国著名诗人,1907–1973年,1948年获美国普利策诗歌奖:–译注

②选自w·H.奥登《短诗集:1930-1944》》中”在战争年代”。第279–280页,伦敦,1950。

③Dachau,德国巴伐利亚州地名,曾建有纳粹集中营。–译注

导言

人类同胞相残的历史是一个漫长而凄惨的故事。倘若在这些恐怖的故事中存在着不同程度的暴行的话,那么, 没有几次劫难能在程度和范围上与二战期间的南京暴行相比。

没有几次劫难能在程度和范围上与二战期间的南京暴行相比。

在美国人眼中,第二次世界大战是在1941年12月7日开始的,这一天日本航空母舰所载的飞机袭击了珍珠港。欧洲人把二战开始的日子定在1939年9月1日,这一天希特勒的空军和装甲部队闪电般地袭击了波兰。在非洲人看来,二战开始得更早些–1935年,墨索里尼入侵阿比西尼亚(现称埃塞俄比亚–译注)。对于亚洲入来说,战争的开始则必须要追溯到日本对东亚军事控制的第一步–1931年侵占满洲。

正像希特勒德国在5年后所做的一样,日本用高度发达的军事力量和种族优越感,着手建立其统治邻邦的权力。日本人很快攻占满洲并建立“满洲国”政府,该政府表面是在他们使用的”傀儡”–一个早被废黜的皇帝的统治之下,实际上是在日本军方的控制之中。4年后,也就是1935年,察哈尔和河北部分被占领;1937年,北京、天津、上海和南京相继沦陷。对于中国人来说,整个30年代是十分艰难的。

的确,直到1945年第二次世界大战结束,日本人才最后从中国的土地上撤走。

毫无疑问,日本军队统治的14年有无数难以描绘的残暴事件。在许多曾遭受侵略者铁蹄践踏的城市和村庄中究竟发生过什么,我们永远无法了解清楚。有意味的是,我们知道发生在南京的故事,是因为一些目睹了这场灾难的外国人当时把消息告诉了外界,一些中国人也侥幸生存下来,成为目击证人。如果说有什么事件可以做为例证,揭露日本狂妄的军事冒险主义表面下的纯粹邪恶,那就是他们在南京犯下的暴行。本书讲述的就是这一故事。

除了在日本人之间,南京暴行的大致情况已是无须置辩的。1937年11月,日本侵占上海后,马上对新建不久的中华民国首都南京发起了大规模的进攻。1937年12月13日,南京沦陷,日本士兵在这里开始了一场人类.历史上前所鲜见的残暴屠杀。数万名年轻人被包围着驱赶到城外,然后被日军用机枪扫射,有的则被当作刺刀练习的活靶子,或是被浇上汽油活活烧死。一连几个月,南京城的街道上堆满了尸体,到处弥漫着腐烂的人肉臭味。多年以后,远东国际军事法庭的专家们估计,自1937年末至1938年初,南京大约有超过260,000名非战斗人员死于日军手中,还有专家认为这一数字超过350,000。

本书仅对日本人在南京的残暴行径予以最朴素的概述,因为本书的目的并不是以量化的记录来评价这桩人类历史上的暴行,而是旨在弄清事实,吸取教训而使警钟长鸣。然而,程度上的差别常能反映类别的不同,为了帮助读者了解60年前在一个被称作南京的城市里发生的大屠杀的程度,我必须要举出一些统计数字。

一位历史学家曾估算,如果把南京死难者的手连接起来,可以从南京一直拉到杭州,足有200英里长。他们的血液总重可达1200吨,他们的尸体可以装满2500节火车车厢。

仅从死难者的数字看,南京的暴行超过了历史上许多最残暴的屠杀。罗马人在迦太基屠杀了150,000人;天主教军队在西班牙宗教法庭大开杀戒(1543年西班牙宗教法庭将数以万计再洗礼教派教徒在火刑柱上烧死。–编注);还有帖木儿,他于1398年在德里处死了10万名囚犯,并在1400年和1401年在叙利亚修建了两个头骨塔,但相比之下,日本人则大大超过之。

众所周知,在本世纪,随着大屠杀工具的全面改进,希特勒杀害了600多万犹太人,这类屠杀是在几年的时间中积累的数字,而在南京的暴行中,屠杀则仅仅集中在几个星期。

的确,即使与历史上最具破坏性的战争相比,南京的暴行也足以代表最可怕的种族灭绝的行为。为更好地想象这个比较值,我们还必须了解其他一些统计数字。南京的死难者总数–仅仅是中国的一个城市–就超过一些欧洲国家在整个战争中的平民死亡总数(英国平民死亡总数为61,000,法国为108,000,比利时101,000,荷兰是242,000。)。有人把飞机轰炸当作大规模破坏中最可怕的武器之一,但即使是历史上最猛烈的空袭也比不上南京的屠杀。英国人轰炸德累斯顿,引起了一场大火,当时国际上接受的死亡数字为225,000人,但更客观的统计为6万人,另至少有3万人受伤。南京遇难的人数则要多得多。确实,不管是用最保守的数字–26万,还是用最高的35万,南京死难人数比美军轰炸东京所造成的伤亡人数(约80,000-120,000人死亡)要多得多,甚至比在广岛和长崎两次爆炸原子弹造成的死亡人数(分别为14万和7万)的总和还要多。看到这些,怎不令人震惊?

我们不仅应当记住南京的暴行中的死亡人数,还应该记住他们被杀害的残忍手段。中国的男人在日军的刺刀训练和砍头比赛中被当成活靶子。估计有20,000-80,000名中国妇女遭到强暴。一些日本兵在强奸了妇女之后,剖开她们的肚子,切掉她们的乳房,把她们活活地钉在墙上。还当着家人的面,父亲被日本士兵逼迫奸污女儿,儿子被逼奸污母亲。日军不但每天例行活埋、阉割、器官切除,烤人肉等暴行,还尝试种种穷凶极恶的折磨手段。比如,在人的舌头上穿上铁钩把整个人吊起来,或是将人埋入深至腰部的土坑,再看着他们被德国牧羊犬撕碎。此情此景实在是令人惨不忍睹,就连南京城中的纳粹党徒也感到恐怖,有人就称这场屠杀是”野兽机器”的工作。

但是,南京的暴行一直是一个鲜为人知的事件。与在日本爆炸原子弹和在欧洲犹太人遭到屠杀不同,南京大屠杀的血腥恐怖很少为亚洲以外的人们所了解。美国出版的多数历史文献都没有注意这次大屠杀。在对美国中学历史课本进行的一次彻底检查中,发现只有寥寥几本提到了南京的暴行。美国公众所读的综合的、或”权威”的二战历史著作中,也几乎没有一本详细地记述南京大屠杀的。例如,《美国二战图片史》(1966)是连续多年最畅销的单本二战图片史图书,但其中没有关于南京大屠杀的一幅照片,甚至连一个字也没有。在共计1065页的温斯顿·邱吉尔的著名的《第二次世界大战回忆录》(1959)中,找不到有关南京大屠杀的一个字,在共947页的亨利·米歇尔的经典名作《二战风云录》(1975)中也是如此。在长达1178页的格哈特·温伯格的巨著《战火中的世界》(1974)中,南京的暴行仅仅被提到两次。只是在998页的罗伯特·莱基的《来自魔鬼:二战纪实》(1987)中,我才发现一段关于这次大屠杀的记载:”希特勒的纳粹所做的一切使其胜利蒙羞的事情没有哪一件能比得上松井石根将军手下的日本士兵”。

我是在自己还是个小女孩时第一次知道南京的暴行。故事是我的父母讲给我听的。他们曾经历多年的战争和革命年代,后来才在美国中西部的一个大学城当上了教授,有了一个安定的家。他们是在二战时期的中国长大,战后又随着家人逃亡,先是到台湾,最后到美国的哈佛大学攻读理科。30年来,他们平静地生活在伊利诺伊州的尚佩恩·厄巴纳,置身学术界,从事物理和微生物学方面的研究工作。

但他们从未忘记中日战争的恐怖,他们也希望我不会忘记。他们尤其是希望我不会忘记南京的暴行。我父母没有亲眼目睹南京的暴行,但他们在很小的时候就听说了,后来又告诉了我。他们说,日本人把婴儿撕成两半,甚至三块、四块,有一段时间长江水都被血染成红色。因为愤怒,他们在向我述说时声音颤抖起来。他们认为,南京大屠杀是日本人在这场杀害了上千万中国人的战争中所犯下的一次最丧心病狂的罪行。

在我整个童年时期,南京大屠杀是一个无法言明的邪恶的代名词,深深地藏在我的脑海中。但是,在我印象中的南京暴行缺乏具体的细节和范围,也很难区分究竟是传说还是历史。中学时,我寻遍了当地的图书馆,想更多地了解这次大屠杀的情况,但一无所获。我觉得很奇怪:如果南京的暴行真是那么骇人听闻,真的像我父母坚持说的是人类历史上一次最残酷的屠杀,那为什么没有把它写下来?作为一个孩子,当时的我并没有想到去伊利诺伊大学浩瀚的图书馆系统继续调查,我对这件事的好奇心也很快溜跑了。

南京的暴行再次闯入我的生活几乎是在20年之后了。这时的我已为人妻,作了一名职业作家,在加州圣巴巴拉过着平静的生活。听一个搞电影片的朋友说,有几个东海片的制片人最近完成了一部关于南京暴行的纪录片,但由于搞不到资金,无法进行宣传和发行工作。

这位朋友的话重新激起了我的兴趣。不久,我就同两个纪录片制片人谈起了这个题目。一位叫邵子平,是华裔美国人社会活动家,曾在纽约为联合国工作,是纪念南京大屠杀死难同胞联合会的上届主席,协助制作过录像带《马吉的证言》。另一位是汤美如,一位独立的电影制片人,曾与崔明慧合作了专题片《以天皇的名义》。邵子平和汤美如介绍我进入一个社会活动家的圈子里。他们大多是第一代的美籍或加籍华人,像我一样,都认为应当在所幸存的受难者去世以前,把南京暴行的真相记录下来并公诸于众,直至讨回南京浩劫的赔偿。还有人要把他们对战争的记忆传给子孙后代,以免后人在被北美文化同化的过程中,忘却自己的历史遗产中的这一重要部分。

近年来,在华人集中的城市中心地区–像旧金山的海湾区,纽约,洛杉矶,多伦多和温哥华–华人活动家组织着各种会议和教育活动,宣传有关日本人在二战中所犯下的罪行。他们在博物馆和学校里展出关于南京大屠杀的电影、录像和照片,在国际互联网上传播事实和图片,还在像《纽约时报》一类的报纸上发表整版的关于南京大屠杀的公告。一些社会活动团体还利用科技,巧妙地通过一个键钮就能将信息传送到世界各地超过25万名读者的面前。

1994年12月,我参加了一个纪念南京暴行死难者的会议,该会由亚洲保护二次世界大战历史全球联盟提供赞助。这时,我儿时记忆中的南京大屠杀已不是什么民间传说,而是实实在在的历史。这次会议是在加州圣何塞城郊的库帕提诺举行。会议组织者在大厅里展放着海报大小的南京暴行的照片–这是我一生中所见到是最可怕的照片:虽然我从小就听到许多关于南京大屠杀的事,但我对这些照片毫无思想准备–完全黑白的图片:被砍下的人头,被刺刀剖开的肚肠,赤裸裸的妇女在强暴者的逼迫下摆出淫荡的姿态,她们脸上扭曲的痛苦和耻辱的表情令人刻骨难忘。

在一个眩晕的瞬间,我陡然明白生命和人类的经历本身都是如此脆弱。我们从小就知道死亡是什么。任何人都会被卡车或巴士撞倒,生命随之在刹那间消失。如果没有某种宗教信仰,我们会认为这样的死亡是毫无意义也不公正的对生命的剥夺。但我们也知道,大多数人都尊重生命和死亡的过程。如果你被一辆巴士撞了,也许有人会乘你受伤的时候偷走你的钱包,但更多的人会来帮你,抢救你宝贵的生命。有人会拨急救电话,有人会奔跑到街上叫当班的警察,还有人会脱下大衣,叠起来垫在你的脑后。这样,即使这是你生命的最后时刻,你也能从这些很小却很温暖的事情中感受到他人的关心。挂在库帕提诺墙上的照片却展示了千千万万的生命会因他人的狂妄念头而遭到毁灭,而这种死亡在第二天就变得毫无意义。更重要的是,那些带来死亡(即使是难以避免的,也是人类历史上最骇人的一幕悲剧)的人竟还羞辱受难者,逼使他们在最大限度的痛苦和耻辱中死去。这样对死亡的残忍的不敬,这样人类社会过程的倒退,将只会缩成历史的一个脚注。除非有人迫使这个世界去记住它,否则它就像计算机程序中的一个无害的小错,也许会,又也许不会引起任何问题。想到这里,我感到一阵心悸。

在这次大会期间,我得知有两本关于南京大屠杀的小说已经完成:《天堂之树》和《橙雾帐篷》,另外还有一部关于大屠杀的画册《南京的暴行:一段无法否认的图片史》。但直到那时,还没有人用英文写出一本关于南京暴行的长篇叙事纪实的著作。在对大屠杀的历史进入更深入的研究之后,我发现,写作这样的一本书所需要的材料其实一直就有,在美国就可以找到。美国的传教士、记者和军官在日记、胶片和照片中记下了他们对这一事件的看法,以供后人参考。但为什么没有一位美国作家或学者利用这些丰富的原始资料去为南京大屠杀写出一部纪实作品或一篇论文呢?

南京大屠杀为什么在世界历史上受到冷遇是一个奇特的谜。不久,我想我找到了部分答案。南京的暴行之所以不像犹太人遭到的大屠杀或广岛原子弹爆炸那么举世皆知,是因为受难者自己在保持着沉默。

但是,一个答案的出现又会引发新的问题。我又在想,为什么南京暴行的受难者没有发出呼吁正义的呐喊呢?或者,假如他们曾发出了呐喊,为什么他们所遭受的苦难得不到承认呢?我渐渐明白,这种沉默的幕后操纵者是政治。由于冷战的诸多原因,有关各方共同造成了对这一事件的历史性忽略。1949年以后,新中国和台湾都没有向日本要求战争赔款(像以色列不要德国赔款一样)。面对苏联和中国的”威胁”,美国急于得到它从前的敌人日本的友谊和忠诚。这样,冷战的紧张态势使日本逃避了许多严厉的惩罚,而它的战时同盟国却没有逃脱。

另外,日本恐怖的气氛阻止了关于南京暴行的公开的和学术上的讨论,进一步压制着人们对事件真相的了解。在日本,如果表明自己对中日战争的真实看法,他可能会,也一直会受到失业的威胁,甚至生命威胁。(1990年,日本长崎市长本岛均说,日本裕仁天皇对战争负有一定责任。他因此被一名枪手射中胸部,差点死掉。)在这种危险弥漫的气氛下,许多严谨的学者都不敢为进行这方面的研究去日本查找档案。的确,我在南京听说,因为担心遭遇不测,中国很少允许学者访日。在此情形之下,对于外国人来说,要想接近日本关于南京暴行的档案材料是十分困难的。另外,虽然近年来有一些参加南京暴行的日本老兵冒着被排斥乃至死亡的威胁,将他们的故事公诸于众,但大多数人并不愿接受采访。

在写作本书期间,使我困惑和气愤的是,顽固的日本人拒绝承认自己的过去。不单单是因为日本交出的战争赔款尚不及德国赔偿战争受难者的百分之一;也不仅是因为大部分纳粹分子即使没有因其罪行受到监禁,也至少是被迫退出公开的社会生活,可是在战后,许多日本战犯继续在工业和政府部门担任要职;也不仅是因为这样一个事实:在德国不断向大屠杀的受难者表示歉意的时候,日本人却在东京膜拜战犯–一位在战争中受到日本迫害的美国人把日本人的行动形容为:这在政治意义上相当于”在柏林中心为希特勒建造一个大教堂”。

尽管证据确凿,日本许多知名的政治家、学者和工业巨子仍顽固地一口咬定,南京大屠杀从未发生过。在进行本书漫长而艰辛的工作时,他们的态度一直激怒着我。相形之下,在德国,如果教师在历史课上删去大屠杀部分,将是违法行为,而日本人在几十年来一直把课本中南京大屠杀的材料有系统地清除得一干二净。他们从博物馆拿走南京大屠杀的照片,销毁原始的资料,从大众文化中抹去任何关于大屠杀的痕迹。甚至一些受尊敬的日本历史教授也加入右翼势力,进行他们认为是为国尽忠的工作:怀疑、诋毁关于南京大屠杀的报道。在专题片《以天皇的名义》中,一个日本历史学者用这样的话来否认南京暴行:”即使有二三十人被杀,日本方面也会非常震惊。那时,日本军队一直是模范部队。”正是因为某些日本人有预谋地企图扭曲历史,我才强烈地感到写作本书的必要。

除了以上这一因素,本书也是对一些完全不同的观点的回答。近年来,人们努力地试图迫使日本为其行为的后果承担责任,这种努力被称作”打击日本”。但更重要的是,如果把对日本人在特定时间和地点所作所为的谴责看作是对整个日本民族谴责,那么,这不仅会伤害在这次灾难中丧生的南京的男女老少,也伤害了日本人民。本书无意评判日本人的性格特点,也不打算分析做出暴行的民族之基因构成。本书探寻的是为什么文化的力量能把人变成恶魔,能撕去那层使人成其为人的社会约束的表皮,同时文化的力量也能加强这种约束力。今天的德国是一个很不错的地方,是因为犹太人没有让这个国家忘记60年前发生的事情。由于认识到奴隶制丑恶,并在100多年的种族隔离之后解放了奴隶,美国南部也是一个相当不错的地方。除非日本向世界和自身承认自己在半个世纪前所做所为的错误,它的文化将不会进步。实际上,我惊喜地发现,有很多海外日本人也参加了关于南京暴行的会议。正如其中一个人所说:”我们想同你们了解得一样多。”

本书叙述的是两个相互关联却又不尽相同的暴行。一个是南京的暴行本身,讲述的是日本人怎样清洗敌方首都数十万无辜的平民。

另一个是关于掩盖事实,讲述了日本人如何在国际社会的缄默姑息之下,企图从公众意识中抹煞整个大屠杀,进而剥夺被害者在历史上的应有地位。

本书第一部分”大屠杀的历史”的结构在很大程度上受到《罗生门》的影响。这是一部由日本作家芥川龙之介的短篇小说《在竹林中》改编的电影,讲的是10世纪发生在京都的一起强奸谋杀案。从表面上看,这个故事十分简单:一个强盗拦路抢劫一名过路武士及其妻子;妻子被强奸,武士也死了。但当故事中的人物从各种角度出发叙述事情发生的过程时,故事也变得更为复杂起来。强盗,妻子,死去的武士和一个现场目击者对发生的事情的叙述相去甚远。读者就要将所有的叙述集中起来,亲自判断其中的真假虚实,通过这一过程作出主观的也通常是个人臆想的一种较为客观的假想。任何讨论犯罪公正性的课程都应该包括这个故事。它指出了历史的实质。

本书从3个不同的角度讲述南京的暴行。首先是从日本人的角度。讲述了一次有计划的侵略–日军奉命干什么,怎么干,为什么干。第二个是从中国受难者的角度出发,讲述了当政府面对外来侵略无力保护市民时,一个城市的命运。这部分收录了一些中国人的故事,有失败、绝望,也有背叛和生存。第三个是从美国人和欧洲人的角度,作为外来者,这些人至少在中国历史上的一个时刻是英雄。在大屠杀期间,很多西方人士冒着死亡危险帮助中国平民,并向外界发出警报,通报发生在他们眼前的浩劫。在本书关于战后时期的章节中,我们再讨论美国人和欧洲人出于实用主义,对他们曾身临屠杀现场的同胞的话所持的漠然态度。

我这本书的最后部分分析了半个多世纪以来的阴谋企图使南京暴行远离公众的种种势力。我还列出了近年来人们为挑战被歪曲的历史,所做的种种努力。

为澄清真相,每一种尝试都注意到日本人作为一个民族,是如何安排、培育和维护他们集体性的健忘症–甚至是在这一时期面对其所做所为时完全赖帐。面对历史,他们的回应不仅仅是在本应留下痛苦记录的历史书上留下空白。事实是,日本的学校教育中没有关于日本军队在中日战争中最丑恶方面的内容。与之相反,他们精心伪装,编造神话,把日本发动战争的角色转换为战争受害者的角色。在广岛和长崎爆炸的原子弹给日本人民带来的恐怖帮助这种神话去代替历史。

时至今日,面对世界舆论,日本仍拒绝对其战争行为表明悔意。甚至在战争刚刚结束的时候,尽管战争法庭审判一些日本领导人有罪,日本人还是设法逃脱了文明社会的道德审判,而德国人则要为他们在那段梦魇般时期的行为接受谴责。在继续逃避审判的时候,日本人又成了另一桩罪行的主谋。诺贝尔桂冠诗人伊利·威塞尔多年前就曾提出警告:忘记大屠杀就等于第二次屠杀。

我最大的希望是这本书能够激发其他作家和历史学家的兴趣,使他们都能尽早调查、研究南京大屠杀幸存者的经历,毕竟,这些来自过去的声音正在逐年减少并终将全部消失。或许更为重要的是,我希望本书能唤起日本的良知,接受对这桩事件应负的责任。

在写作本书的时候,我的脑海里一直浮现着乔治·桑塔亚(1963-1952,西班牙哲学家小说家。–编注)的不朽警句:”忘记过去的人注定会重蹈覆辙”。

转载请注明:《《南京暴行-被遗忘的大屠杀》连载一:序 导言《转载自缅华网》》 复制链接

RSS