来源:图书下载网(bookdown.com.cn)

说明:《南京暴行-被遗忘的大屠杀(中译本)张纯如著》来源于网络,如内容侵犯了您的合法权益或违犯了其它的法律法规,请与我们联系,我们将考虑删除相关内容。

类别:纪实文学

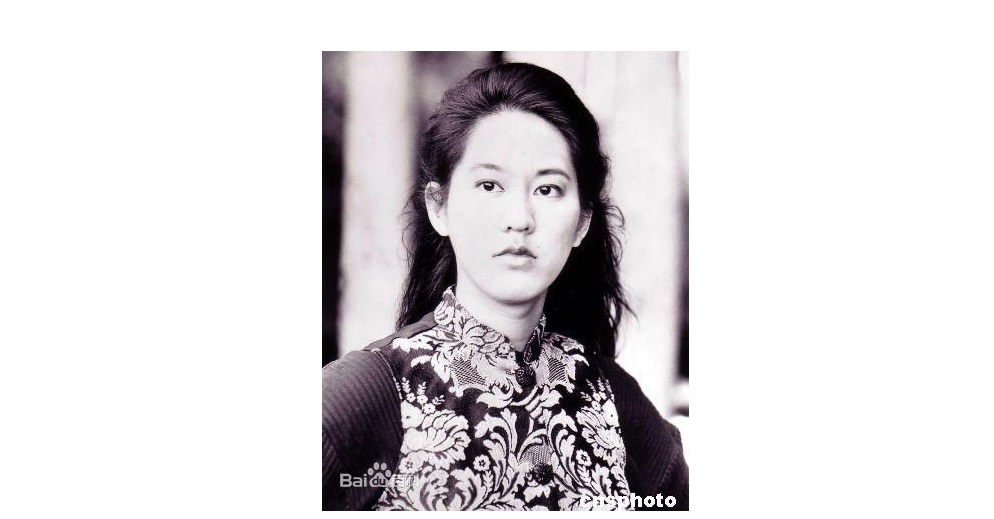

作者:[美]张纯如

译校:孙英春等

张纯如(Iris Chang,1968年3月28日-2004年11月9日),美国著名的华裔女作家、历史学家和自由撰稿人,以出版英文历史著作《南京暴行:被遗忘的大屠杀》(The Rape of Nanking)而闻名。

第九章 幸存者的命运

在研究南京大屠杀的学者中,不只一人认为,在远东军事法庭的审判之后,正义没有得到伸张。当许多曾经蹂躏南京人民的日本人从日本政府领取全部养老金和其他津贴的时候,成千上万的受难者却默默地忍受贫穷、耻辱,或是漫长的身心痛苦。

这种正义的颠倒是伴随着冷战开始的。美国起初打算在日本推行民主,清除日本卷入战争的领导人的统治。但是战后的苏联违背了其在雅尔塔会议上的承诺,占领了波兰和德国的部分领土。当东欧共产主义的“铁幕”降临之时,毛泽东领导的共产党军队击败了蒋介石,并迫使其政府撤退到台湾岛。1950年,朝鲜战争爆发,在这场战争中,有100万朝鲜人、25万中国人和3.4万名美国人死去。由于中国、苏联和北朝鲜成为美国新的战后敌人,美国突然把日本当作一个具有战略重要性的国家。基于此,华盛顿决定保持一个稳定的日本政府,以挑战亚洲的共产主义力量。美国几乎完全保留了日本战前的官僚体系,并允许许多战犯逍遥法外。就这样,当纳粹制度被推翻,大量的纳粹战犯被捕获并带上法庭的时候,许多日本战时高级官员却重新大权在握,如日中天。在1957年,日本的一位曾被囚禁的甲级战犯竟然被选作首相(指1957年被任为首相的岸信介。–编注)。

幸存者与战争索赔

与此同时,几乎所有的南京大屠杀幸存者却从公众的视野中消失了。在冷战期间,与中国其他地方一样,南京处于一种与国际社会相隔离的状态。在几十年里,中国政府不仅断绝了同西方的来往,还驱逐了很多留在南京的外国人,甚至包括那些曾作为南京安全区负责人员拯救了很多中国人生命的外国人。

1995年夏,我成为西方首批摄录南京暴行部分幸存者证词的人。令人遗憾的是,如果我早10年访问南京的话,还可以找到很多完整的大屠杀遗址,因为那时南京还是历史保护的典范,许多30年代的建筑还保留着。但从80年代未到90年代,南京刮起了狂热的土地开发风,许多古迹被破坏,而代之以笼罩在浓雾之中的豪华宾馆、工厂、摩天大厦和居民楼。就连著名的南京城墙也消失不见了,只留下一些城门作为观光的景点。

如果我不曾得知南京暴行,面对这样一个拥挤而繁荣的城市,我无论如何也无法想象所发生过的一切,因为在大屠杀之后,南京的人口已增长了近10倍。就在这繁荣之下,还有与过去相连的鲜为人知的人的纽带–南京大屠杀年老的幸存者。在南京的学者们的引导下,我见到了一些散布在南京城各处的幸存者。

我看到的一切使我感到震惊和悲哀。幸存者大多住在黑暗、肮脏的房子里,屋里堆满了瓷器碎片,散发着浓烈的潮湿和发霉的味道。我得知,由于在大屠杀中遭受了严重的身体创伤,他们中有很多人在几十年来无法正常地生活。许多人生活在极度贫困之中,即使来自日本的最少量的经济赔偿,也是会在很大程度上改变他们的生活状况的。

国际人权律师卡伦·帕克认为,虽然中国多次发表对日本人宽宏友善的声明,但从未与日本签订放弃对日本战争罪行索取国家赔偿的协定。另外,帕克还指出,即使签订一个这样的协定,但根据不容否定法的原则,该协定也不能侵犯作为个人的中国人索取战争赔偿的权利。

但是,我在南京遇见的幸存者大多不知道国际法的这些错综复杂之处,而是认为已经剥夺了他们索赔的权利。一个男人在南京暴行中几乎被活活烧死,他告诉我,当他听到中国原谅日本罪行的谣言时,禁不住痛哭失声。

同样值得深思的是许多曾经组织南京安全区的外国人的命运。尽管他们竭尽全力帮助南京的中国人,但他们从未从生活和后人那里得到他们所应得的。还没有一本描写这些被遗忘的二战英雄的著名图书,当然也没有一部像《辛德勒的名单》那样强烈地吸引起全世界人民注意的影片。他们的精神主要藏在从柏林到美国森尼韦尔的档案和阁楼中–由于他们曾像活菩萨一样拯救过南京,他们的精神也为中国的幸存者们铭记在心。

安全区领导人后来的遭遇

在多数南京的幸存者知道安全区的领导人做过的事,但几乎无人了解他们后来的遭际。一些这样的外国人后来备受羞辱,被逐出中国,回到祖国后又遭到审讯和隔离,身心都受到了无法愈合的创伤,有人甚至绝望自杀。当我在中国谈话的幸存者听到这些时,他们十分痛苦。这些外国人中的一些人可以算是南京暴行迟来的受难者。

迈纳·瑟尔·贝茨和刘易斯·斯迈思的经历可以说明,他们在南京大屠杀期间的英雄主义行为是怎样因为政治目的而遭到扭曲的。在朝鲜战争时期,中国的报纸文章把南京的美国人当成帮助日本人作孽的恶棍。刘易斯·斯迈思在一家地方报纸还读到一篇文章,该文指责安全区的外国人把南京城拱手交给日本人,还让数千妇女任由日寇奸淫。无独有偶,另一篇文章还指责说,1937年留在南京的美国人“不仅积极响应美国政府的帝国主义政策,还用中国人民的血肉去保护他们的公司、教堂、学校和住宅”。该文作者还坚持认为,这个国际安全区委员会是一个与日本侵略者“狼狈为奸”的帝国主义组织,他还引用了一个幸存者的话:“美国鬼子点完名后,便由日本鬼子进行处决”。关于日本暴行的照片旁还印着标语:“记住南京大屠杀,防止美国人让日本军国主义复活!”

这样的宣传使斯迈思感到震惊和害怕。他的中文老师安慰他说:“斯迈恩博士,这个城市里有10万人知道你们所做的事,”“没有什么可担心的。可见,他在南京呆不长了。1951年,他离开了金陵大学,第二年成为肯塔基州来克星顿神学院的教员。贝茨也离开了南京,但却是在被拘留审查之后。

斯迈思和贝茨的遭遇与他们的一些同事比起来不算什么。大屠杀使几位安全区委员会的成员过早地离开了人世。牧师约翰·马吉的儿子戴维·马吉确信,与日本人打交道的压力使他父亲过早地撒手人寰。其他安全区领导人也忍受了多年精神上的折磨。基督教青年会秘书乔治·菲奇的女儿伊迪思·菲奇·斯瓦甫说,他父亲由于目睹日本在南京的暴行,心理受到很大伤害,以致在进行关于大屠杀的演讲时经常记忆缺失。当乔治·菲奇在美国面对大群听众讲述中日战争时,这种情况至少出现了两次。

罗伯特·威尔逊是当时金陵大学医院的外科医生,他付出的代价是健康。他的遗孀回忆说,当安全区委员会其他医生精心安排时间,每周至少回一次上海补回睡眠的时候,威尔逊却一刻不停地工作着。白天,外科手术耗尽了他的精力,晚上,日本兵则打断他的睡眠–他经常在夜里被叫出家门,去阻止日本士兵的强奸行为。他似乎一直在对付肾上腺素。最后,他的身体崩溃了。1940年,疾病猛烈的发作和精神的崩溃迫使他返回美国,在加州的圣巴巴拉休养了一年。他再也没有回到中国,也没有从紧张的状态中摆脱出来。在美国,他忍受着医病的发作和梦魇的纠缠,在早晨的时候,他的眼睛甚至无法看清物体。

明妮·沃特林则付出了生命的代价。南京大屠杀给她精神上的打击是当时其他任何安全区领导人和难民都无法想象的。在一个几乎变成虚构的传奇中,由于天天面对日本人的残暴行为,一个脆弱的、身心疲惫的女人永远无法恢复其身心所受的创伤,这一切很少有人知道。她的最后一次日记是写于1940年4月14日,从中可以看出她的心境:”我的精力已经到头了。手头的事都障碍重重,再也不能迈步前进、安排工作了,但愿我能马上休假,可谁能为我想到呢?”

两周以后,她的身体严重崩溃。在她日记最后一页的下面有一句话,显然是别人写的:“1940年5月,沃特林小姐的健康崩溃,必须把她送回美国。”沃特林的侄女回忆说,沃特林在同事的陪同下返回美国就医,但在穿越太平洋的航行中,她几次试图自杀。陪同她的一个朋友好不容易才阻止她跳下轮船。回到美国后,沃特林进了爱阿华州的一家精神病院,接受电击治疗。出院后,她到印第安纳波利斯的基督教士联合会工作。她在密歇根州谢泼德的家人想去看她,她却写信阻止,说自己不久就会回家看望家人。两周后,沃特林去世了。1941年5月14日,正是她离开南京整整一年的日子,沃特林用胶带封了屋里的门窗,打开煤气,自杀了。

离开南京的拉贝

还有约翰·拉贝,他的一生一直是历史学家眼中的谜。在被召回德国之前,拉贝曾向南京的中国人保证,他要把日本人的暴行在德国公诸于众,并试图会见赫尔曼·戈林甚至阿道夫·希特勒。南京人民祈祷拉贝的报告能迫使纳粹领导人向日本政府施压,以阻止这场屠杀。在拉贝动身前,一位中国医生请求拉贝转告德国人,中国人民是热爱和平的民族,愿意同其他民族和睦相处。1938年2月,在挥泪的告别聚会之后,拉贝带着约翰·马吉拍摄的南京暴行的胶片拷贝返回德国。从此,拉贝音讯全无,几十年来,他的行踪令学者们困惑不已。

我之所以决心把这件事查个水落石出有两个原因。首先,一个好心的纳粹同美国传教士一起,从日军手中拯救中国难民,这实在令人迷惑,我无法忽略这件事。第二,我确信,拉贝返回德国后一定遭遇了某种不测。总之,拉贝没有和他的同事一道出现在远东国际军事法庭上,为南京的暴行作证。另外,在对拉贝的一位朋友的口述历史生活记录中,我感觉到拉贝可能与希特勒政府发生了冲突。但这位朋友没能提供详细的情况,当我偶然见到这一采访记录时,他已不在人世,无法向我讲述整个故事了。

许多问题困扰着我:拉贝给希特勒看过这些照片和报告吗?还是被德国的纳粹机器所吞没,去为灭绝犹太人而卖命?(根据拉贝在南京的英勇行为来判断,我并不相信这点,但可能性仍然存在。)或许他在战后进了监狱,或者他成为法律的逃亡者,在拉丁美洲的某个国家度过余生而无人知晓。我还想知道,拉贝是否保留了南京大屠杀的个人日记。但即使他保存着这些文件,也可能都在战争中被毁了,或是在空袭中被烧成灰烬。否则,任何这样的日记都早应归入档案,向世人公布了。于是,我决定向德国写几封信,看看能找到些什么。

我有一条关于拉贝的重要线索:在本世纪初,拉贝曾在汉堡学徒。也许拉贝就是在那里出生的,那里还可能有他的家人。无论如何,我必须要同汉堡建立联系。我求助于一位被学者们称作“国宝”的老朋友,约翰·泰勒,他了解世界上所有重要的历史学家。如果有某位专家曾研究二战中在中国的德国社团的历史,泰勒或许不会不知道。泰勒建议我与加州芬代尔的历史学家查尔斯·伯迪克联系。伯迪克又建议我与汉堡的城市历史学家联系,他还把他的朋友马莎·比奇曼的地址给了我。伯迪克向我肯定说,马莎是一个“可爱的友人”,她不仅了解汉堡,还非常乐于助人。我很快写信向马莎·比奇曼了解拉贝之谜,同时又写信给汉堡最大的报纸的编辑,希望后者能为我的研究登个启事。料想这二者不会立刻有回音。我就先去忙其他事情。

让我惊讶的是,比奇曼很快就回信了。经过一连串的巧合,她已经找到了拉贝的家。在1996年4月26日给我的信中,比奇曼写道:“真高兴能帮助你,而这又不费多大劲”,“一开始,我写信给巴伐利亚帕斯特·米勒,他收集了很多曾在中国的德国人的行踪资料。他马上打电话告诉我拉贝的儿子奥托·拉贝博士及拉贝的女儿马格雷特的名字”。比奇曼的信中还寄来了一个便条,这是拉贝在柏林的孙女厄休拉·莱因哈特给我的。

从此,事情进展得十分迅速。厄休拉·莱因哈特在中国出生,当她还是一个小女孩时,在南京沦陷前几个月,她还到过南京。她是拉贝最疼爱的孙女。令我欣喜的是,莱因哈特对我有求必应,给我写了很多长信。她提供的记述、照片和报刊文章,填补了拉贝一生中许多遗失的细节。

拉贝信守了他对中国人民的承诺,他向德国当局通报了日本人在南京的暴行。1938年4月15日,他与妻子返回德国,很快便受到无数的嘉奖。在柏林,德国的国务秘书为他在中国的出色工作而正式嘉奖了他。拉贝还被授予红十字功勋勋章。在斯图加特,他得到国外德侨银质勋章。中国政府授予他蓝白红绶带钻石勋章。5月,通过演说和在柏林各处播映约翰.马吉拍摄的胶片,拉贝将南京大屠杀的事实公诸于世,他在西门子公司面对大量听众进行演讲,他还在外交部、远东联合会以及国防部讲演。但拉贝没能见到希特勒,6月8日,他给这位元首写了一封信,还附上了南京暴行的胶片拷贝和报告。

但是,如果拉贝想从希特勒那里得到同情,他就大错特错了。几天后,两名盖世太保到他家里将他逮捕。当时厄休拉就在家里。她那时刚刚7岁,正在门口试穿一双新旱冰鞋,这时她看见两个穿着有白色翻领的黑制服的官方模样的人,他们把拉贝带上车拉走了。厄休拉说:“我祖父看起来十分紧张,而那两人非常呆板严肃,所以我竟没敢上前同祖父拥抱说声再见。”

拉贝在盖世太保总部受到了几个小时的审讯。后来,西门子公司的卡尔·弗里德里希为他担保,并保证拉贝不会再公开谈论日本人的暴行。这样,他才被释放出来,拉贝被警告不得就南京的暴行进行演讲,谈论和写作,更重要的,不得将约翰·马吉的胶片交给任何人看。在被释放之后,或许是为了他的安全,西门子公司立即将他派往国外。后来的几个月,拉贝在阿富汗工作,帮助那里的德国人取道土耳其回国。10月,德国政府退回了拉贝的报告,但约翰·马吉拍的胶片却被留下了。(拉贝一直不知道希特勒是否读了他的报告或是看过那些胶片,但今天拉贝的家人确信希特勒看过了。)德国政府告知拉贝,他的报告被送往经济部,在那里被政府的高层人士传阅,但拉贝不应期望德国对日本的外交政策会因此有所改变。

后来的几年对于拉贝来说就像恶梦一般。他的寓所被炸毁,苏军占领柏林又使拉贝一贫如洗。厄休拉·莱因哈特说,他们一家之所以能生存下来,是因为他们住在柏林由英国人占领的部分,而不是苏军占领区。拉贝仍然断断续续地为西门子公司工作,把经济信函译成英文。但微薄的薪水仅能维持一家人的生存。

在战争刚刚结束的一段时期,拉贝遭到了很多愤怒的指责。首先,他被苏联人逮捕,在弧光灯前被审讯了三天三夜。然后,他又被英国人抓去折磨了一整天,但后来发给他一个工作许可证。(这个许可证对拉贝来说用处不大,因为西门子公司还没有给他一个长期职位。)最后的羞辱是因为一位熟人的告发,他被卷入了一场旷日持久的“非纳粹化”的过程中。他必须支付辩护费用,在这期间,他还失去了工作许可证,耗尽了积蓄和精力。拉贝一家挤住在一间小屋里,忍受着饥饿和寒冷,拉贝还不得不把他收集的心爱的中国工艺品一件件地卖给美军,以换取豆子、面包和肥皂。营养不良使他患了皮肤病,而悲哀和压力更是摧垮了他的身体。在南京,拉贝是一个传奇,而在德国,拉贝是一个垂死的人。

拉贝日记中的这段摘录表明了他在1945-1946年间的精神状态:

西门子公司没有我的工作–我失业了……根据军政府的规定,我必须持我的基本生活保险单到施潘道区(柏林西北部的一个区–译注)的城市商业银行登记。我工作多年积蓄的1027多镑(总共5000镑的剩余部分)都在格雷特(马格丽特·拉贝之女)的手中,我想,这笔钱已经没有了。

上个星期天,我和妻子(多拉·拉贝)呆在克桑滕大街(拉贝被炸毁的寓所所在地)。有人打坏了地窖的门,把我的打字机、收音机和其他东西偷走了!

现在多拉只有44公斤重–我们都已经十分虚弱了。夏天就要过去了–冬天会带来什么呢?从哪里能找到燃料、食物和工作?我眼下正翻译田伯烈(Timpe-ley,英国《曼彻斯特卫报》驻华记者。–译注)的《战争意味着什么》(中译本名为《外人目睹中之日军暴行》–译注)。但现在还不会有收入。或许,我应当弄一个更好的食品供应卡,……所有像我们这样的德国人都有了。

我们在不断地忍受饥饿–我没什么可说的,也没有什么要写的。除了那点可怜的食品,只能嚼些橡子面粥。秋天的时候,妻子悄悄地收集了这些橡子。现在,口粮已经没有了,我们只能天天吃带刺的荨麻,它的嫩叶吃起来很像菠菜。

昨天,我要求非纳粹化的请求被拒绝了。作为南京安全区国际委员会的主席,我曾拯救了25万中国人的生命,但我的请求还是被拒绝,因为我曾当过短期南京德国国家社会主义工人党的领导,而像我这样有头脑的人本不应加入该党的。我还要请求……如果他们不给我在西门子公司工作的机会,我不知凭什么能活下去。我必须斗争–可我太累了。现在我还要每天接受警察的讯问。

如果我在中国听说过任何纳粹的暴行,我不会加入国社党,如果我作为一个德国人与任何在南京的外国人的观点不同,像英国人、美国人、丹麦人等等,我不可能当上安全区国际委员会的主席!在南京,对于数十万人来说,我是“菩萨”,可在这里,我是“贱民”,是无家可归的人。噢,但愿想家的愿望就能治愈我的创伤!

6月3日,英国人所在的夏洛滕堡区(柏林的一个区–译注)非纳粹委员会终于给我免除了纳粹的罪名。判决为:“尽管你是德国国家社会主义工人党南京区的代理领导人,回到德国后也没有退出这一组织(厄休拉·莱哈特指出,拉贝如果这么做会被杀害),但鉴于你在中国出色的人道主义工作,委员会决定接受你的请求”,等等。

这样,精神的折磨终于有了尽头。很多朋友和西门子公司的负责人们都来祝贺我,公司还让我休假,以恢复我的疲劳。

今天,多拉带着我们的一个中国木像去看常常给我们送食物的克雷布斯博士,他很喜欢这个木像。孔(拉贝的一个中国朋友–译注)作为礼物送给我们的地毯,我们送给了托依普弗夫人,她曾送给我们300多个土豆。

1948年,拉贝的遭遇传到了南京。当南京政府告知南京人民拉贝需要帮助的时候,反响极大,让人联想起弗兰克·尤普拉的经典电影《这是一个伟大的一生》的结尾。几天之内,大屠杀的幸存者就为拉贝募集了1亿元中国币,大约相当于当时的2000美元–这在1948年可不是个小数字。当年3月,南京市长来到瑞士,购买了大量的奶粉、香肠、茶叶、咖啡、牛肉、黄油和果酱,用4个大包裹将这些食品寄给了拉贝。自1948年6月到1949年中国人民解放军进入南京,南京人民每月都给拉贝寄一包食品,以表达他们对拉贝在南京国际安全区所做的一切的衷心感谢之情。国民党政府还指出,如果拉贝愿意返回中国,将为他提供住房和终身养老金。

对拉贝及其家人来说,这些包裹仿佛从天而降。1948年6月,从拉贝的几封信中,南京人民才得知拉贝是多么需要他们的帮助,这些信至今还保存在中国的档案馆里。在那些包裹到达之前,拉贝一家采集野菜,煮成汤让孩子们吃,大人则凭着一点干面包维持生命。当拉贝给南京写信时,柏林的市场上连面包都没有了,这也使那些包裹更加宝贵。拉贝一家对南京人民的支持十分感激,拉贝也在信中说,南京人民的这一举动使他恢复了对生命的信心。

《拉贝日记》的面世

1950年,拉贝死于中风。去世前,他留下了一份记录他在中国工作情况的文字遗产:2,000多页关于南京暴行的材料,这些材料都由拉贝进行了打印、排序和装订,甚至还有图片说明。这些材料包括:拉贝及其他外国人的目击报告、报刊文章、广播消息、电报及屠杀的照片。无疑,拉贝已认识到这些记录的历史价值,或许,他已预见到这些材料会在未来出版。拉贝去世10年后,厄休拉·莱因哈特的母亲从拉贝的文件中发现这些材料,并把这些材料交给莱因哈特。可惜不是时候:当时的莱因哈特已经怀孕,又忙于学校的考试;更重要的是,她害怕日记中那些可怕的内容。莱因哈特委婉地拒绝保存,拉贝的儿子奥托·拉贝博士则继承了这些文件。这些材料在他的手中保存了半个多世纪,一直不为世人知道,甚至连德国的历史学家也全然不知。

如此保密可能有几个原因。据莱因哈特说,拉贝曾告诉奥托不要让别人知道这些材料的存在。他的小心谨慎很可能与他曾受过盖世太保的折磨有关系。但拉贝家人不愿公开这些材料还有一个更重要的原因;拉贝的一些家人曾为拉贝的纳粹身份担心;另外,即使这些材料很有价值,在战争刚刚结束的时候,出版一名纳粹的材料或是宣扬他的成就在政治上是不合时宜的。

南京安全区国际委员会的其他纳粹对自己的记录也保持着沉默。在发现拉贝的材料后不久,我得知另外一个纳粹的关于南京暴行的日记,是克里斯蒂安·克勒格尔的《南京毁灭的日子》。克勒格尔在90岁时去世之后,他的儿子彼得·克勒格尔在他的书桌里发现这本日记。彼得在给我的信中说,他收到我的信时刚刚发现那本日记。这真是幸运,如果我的信早到一个月,彼得只能告诉我他父亲只有关于南京暴行的几篇报刊文章。时至今日,彼得也不知道他父亲为什么从未向他提起南京暴行或是那份日记。我想这与拉贝将南京暴行的报告呈给希特勒后遭到的冷遇和迫害有关。在日记的最后潦草地写着一行字,无疑是克勒格尔的字迹:“这一切与希特勒政府的看法截然相反。所以,我必须对此十分谨慎。”是厄休拉·莱因哈特最终将拉贝的英雄事迹公诸于世的,在收到我的信时,她决定仔细检查那些日记。她从叔叔(奥托·拉贝–译注)那里借来材料,决定亲自读一读。然而,其中的内容远远超出了她的想象,日本士兵在大街上集体强奸妇女和中国受难者被活活烧死的描写使她感到天眩地转,难以平静。几个月后,她还是摆脱不了恐惧的心情,于是,她毫不犹豫地向《人民日报》的一位记者坦诚地表达了自己对南京大屠杀的看法,也是一个显然要引起争议的观点:日本人在南京对受难者的摧残甚至超过了纳粹的残暴程度,日本人比希特勒还要坏得多。

莱因哈特担心向世界公开这些日记的影响。她认为这些日记会成为破坏中日关系的炸弹,在我的催促下,也是在为联合国工作的曾担任纪念南京大屠杀死难同胞联合会主席的邵子平先生的催促下,莱因哈特决定将日记公开。她用了15个小时将日记影印出来。邵子平担心日本右翼分子会闯进莱因哈特家,毁掉日记或是用重金买走原件,就很快把莱因哈特及其丈夫用飞机送到纽约。在纽约,日记的副本在一次记者招待会上捐给了耶鲁神学院图书馆,该日记首先在《纽约时报》披露。之后,在1996年12月12日–南京陷落59周年,彼得·詹宁斯又在美国广播公司电视台、有线新闻广播公司及其他世界媒介组织做了报道。

历史学家们对这一日记价值的看法完全一致。许多历史学家认为,该日记是南京大屠杀确实发生过的更具结论性的证据,同时,这是一份从纳粹分子的角度写出的东西,更令人感到意味深长。拉贝的记述增加了美国关于这场大屠杀的报道的真实性,不仅是因为一位纳粹缺乏编造南京暴行的动机,更是因为在拉贝记录中,将美国人日记从英文译出的内容与原文一字不差。在中国,学者们在《人民日报》上声明,拉贝的日记印证了中国很多现存的关于南京大屠杀的资料。在美国,哈佛大学的中国史教授威廉·柯比告诉《纽约时报》:“这是一份扣人心弦、令人压抑的纪实资料,细致地运用了大量的细节和冲突。它以一种非常重要的方式使人们将重新审视南京的暴行,通过它,人们能够了解每一天的事情,为早已广为人知的南京暴行再增加100到200个故事。”

日本的历史学家们也声明了拉贝日记的重要性。宇都宫大学的中国现代史教授笠原十九司在《朝日新闻》上声明:”这份报告的重要性不仅在于它出自一个日本盟友的德国人之手,还在于拉贝曾将这份报告呈交希特勒,以使其了解南京发生的暴行。拉贝曾是纳粹党在南京的副主席,他恳求日本盟友的最高领导希特勒干涉这次大规模的屠杀。千叶大学的日本现代史教授秦郁彦补充说:“这份报告的意义在于,一个自己的祖国同日本是盟国的德国人客观地描述了南京的暴行。在这个意义上,作为历史文件,它的价值超过了美国传教士的证词。当时,德国正对站在日本还是中国一边举棋不定。但是,里宾特洛甫(纳粹战犯,1938年起任德国外交部长,1946年被纽伦堡国际军事法庭判处绞刑–译注)就任外交部长促进了德国与日本结盟。在这样紧要时刻,拉贝还试图让希特勒了解南京的暴行,拉贝的勇气实在令人敬佩。”

RSS